ハンセン病 医療関係者向け

(公開日:2012年3月19日

(2024年7月4日 改訂)

概念

ハンセン病は抗酸菌の一種であるらい菌による慢性細菌感染症で、主な病変は皮膚と末梢神経で、内臓が侵されることはまれです。各人のらい菌に対する免疫能の差から病型が分類されるので、免疫病とも言われています。「ハンセン病」が正式病名で、「らい」、「癩」などを用いません。診断・治療は一般の医療機関(保険診療)で行われています。感染し発病することは稀です。感染源は、らい菌が多く証明される未治療患者で、飛沫感染といわれています。感染時期は免疫系が十分に機能していない乳幼児期で、その期間の濃厚で頻回の暴露以外ほとんど発病につながりません。また感染から発病までには生体の免疫能、菌量、環境要因など種々の要因が関与するため長期間(数年~10数年~数10年)を要します。遺伝病ではありません。日本での新患数は、日本人は毎年数名、在日外国人も数名です。

では、項目を分けて、説明します。略語は最後にまとめたので、参照してください

感染と発病

人への感染は乳幼児期に、らい菌を多数排菌している患者との濃厚で頻回の接触によって、多数のらい菌が経気道的に入ることが重要です。そして数年から10数年、最近の日本では数十年の潜伏期を経て発症することがあります。発症にはその他、その人の免疫能、栄養状態、衛生状態、経済状態など様々な要因も関与します。なお、小児期以後の人が感染しても現在の日本では発症することはまずありません。すなわち、らい菌は感染・発病を同一線上には議論できません。

外来診療の現況

「らい予防法」廃止によってハンセン病は保険診療できるようになり、最近の新規患者の殆どは大学病院ないし一般医療機関の皮膚科で診療されています。

診察内容

\

\

図1.ハンセン病診断への手順

問診では出生地(国)、小児期生活歴、家族歴などを聞きます。皮膚症状、神経症状などの所見をとり、ハンセン病を鑑別にいれます。次に、らい菌の検出、皮膚病理検査などを行います(図1)。診療や検査、入院などでは通常の感染予防の対応です。

臨床症状

皮疹は紅斑、白斑、丘疹、結節、環状の紅斑など多彩で、特異疹はありません。しかし、病型(後述)によってある程度特徴あるので、写真を参考にしてください(図2~8)。皮疹に痒み無く、知覚(触覚、痛覚、温冷覚等)の低下、末梢神経の肥厚、神経運動麻痺などを認め、気づかずの外傷や火傷、などもおこります。

図2.ハンセン病の皮膚症状(PB,1群)左上臀部に知覚低下を認める白斑局面がある。

図3.ハンセン病の皮膚症状(PB,TT型)左臀部から一部右臀部にわたる中心治癒性の環状紅斑局面、表面は乾燥傾向を示す。

図4.ハンセン病の皮膚症状(PB,BT型)扁平隆起した紅斑局面で、衛星皮疹も認める。

図5.ハンセン病の皮膚症状(MB,BB型)紅斑~環状紅斑が散在している。

図6.ハンセン病の皮膚症状(MB,BL型)左右対称性の紅斑~環状紅斑局面

図7.ハンセン病の皮膚症状(MB,LL型)光沢を帯びた結節や浮腫性紅斑

図8.ハンセン病患者に見られた火傷(知覚脱出部にみられている)

神経学的検査

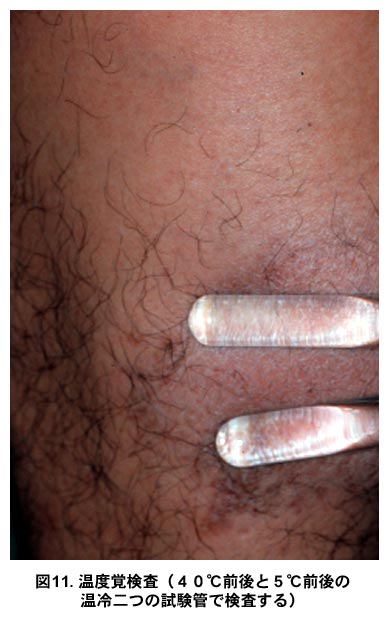

痒みのない皮疹部とその周辺の神経学的検査(触覚、痛覚、温度覚)を行います。神経の肥厚、運動障害、等も検査します(図9~12)。

図9.触覚検査(乾燥した綿球または脱脂綿をちぎってばらして数本の綿にしたもので軽く触れる)

図10.痛覚検査(虫ピンまたはヨウジ(楊子)で軽くはねるか突く)

図11.温度覚検査(40℃前後と5℃前後の温冷二つの試験管で検査する)

図12.神経肥厚(大耳神経)

らい菌検出の検査

らい菌は現在まで培養に成功していません。以下の検出法があります。複数の方法で菌の検出に努めます。

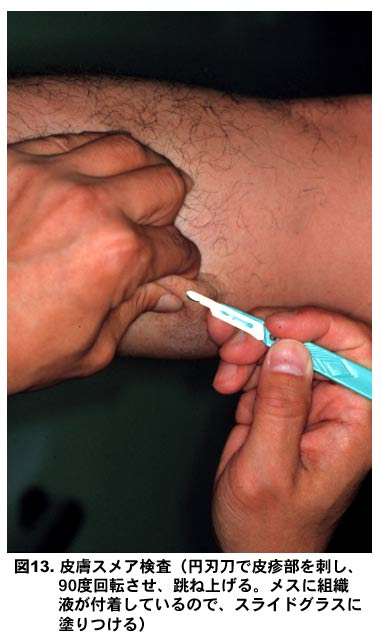

a)皮膚スメア検査

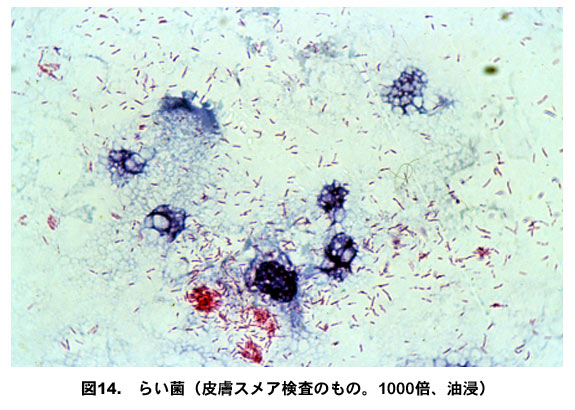

らい菌は皮膚(真皮)に多く存在するので、皮疹部などからメスで組織液を採取します。組織液をスライドグラスに擦り付け、抗酸菌染色注:し、検鏡(1,000倍、油浸)します。手技により検出率にばらつきがでます。(図13、14)

注:抗酸菌染色

らい菌は抗酸性弱いため、通常の抗酸菌染色では染色されないことがありますので脂肪を取り過ぎないようにします。また染色過程で他の抗酸菌の汚染に注意します。

b)病理組織特殊染色

病理組織を抗酸菌染色注:し、400倍で検鏡します。(図15)

c) PCR検査

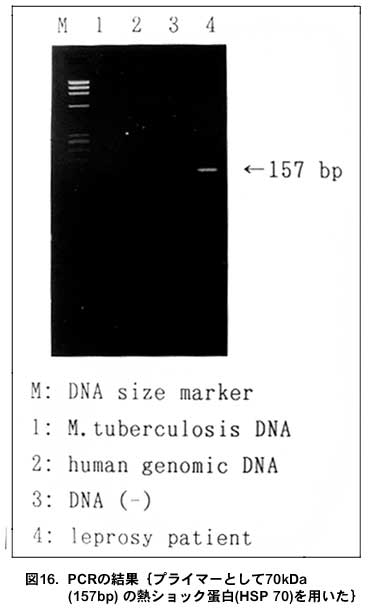

皮膚組織や組織液などかららい菌特異的なDNAを証明する検査です。ハンセン病研究センターで検査可能です。(図16)

図13.皮膚スメア検査(円刃刀で皮疹部を刺し、90度回転させ、跳ね上げる。メスに組織液が付着しているので、スライドグラスに塗りつける)

図14.らい菌(皮膚スメア検査のもの。1,000倍、油浸)

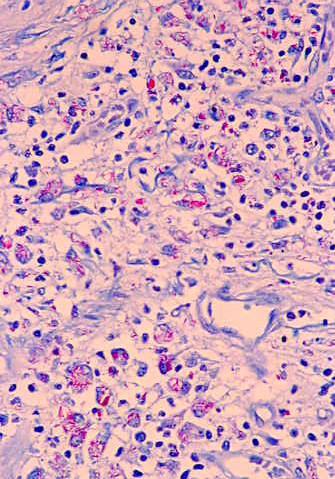

図15.らい菌(皮膚の病理組織を抗酸菌染色、Fite染色したもの、400倍)赤染しているのがらい菌

図16.PCRの結果(プライマーとして70kDa(157bp)の熱ショック蛋白(HSP70)を用いた)

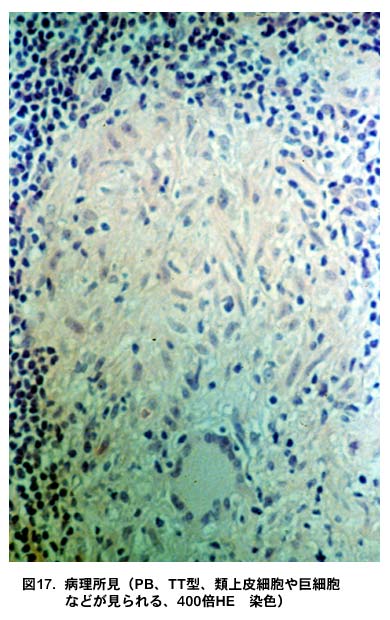

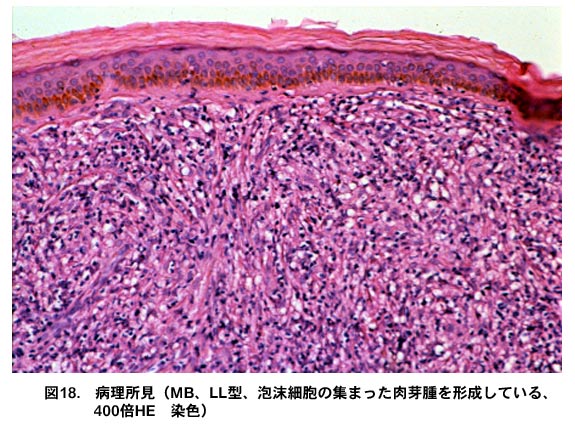

病理検査

皮膚の生検では、肉芽腫やレプローマ、浸潤細胞などを観察します。少菌型では類上皮細胞性肉芽腫がみられ、巨細胞も認めます(図17)。神経への細胞浸潤も認めます。一方多菌型では組織球性肉芽腫で、組織球の泡沫状変化(レプローマ)や空胞化が認められます(図18)。特殊染色では抗酸菌染色(上述)、S100染色(神経を観察)などを行います。可能ならば神経の生検も行います。

図17.病理所見(PB、TT型、類上皮細胞や巨細胞などが見られる、400倍 HE染色)

図18.病理所見(MB、LL型、泡沫細胞の集まった肉芽腫を形成している、40倍 HE染色)

検査機関

ハンセン病の患者数が少ないので、特殊な検査は国立感染症研究所ハンセン病研究センター(PCR検査、血清抗PGL-I抗体検査、薬剤耐性遺伝子変異検査)で実施しています(無料)。これらの検査依頼は各都道府県・指定都市の衛生主管部を通じ行う事になっていますが、詳細はハンセン病研究センターに問い合わせてください

診断

日本とWHOとでは診断方法が異なります。日本では医師が時間をかけて患者を診察でき、検査も十分行えます(表1)。一方、途上国でハンセン病診療の第一線に立つのは医師よりも保健関係者が多いためです。日本の場合は、皮膚所見、神経学的所見、皮膚スメア所見、病理組織学的所見などを総合して診断しています。ハンセン病と診断した場合、少菌型(皮膚スメア陰性か、皮疹が1~5個)か、多菌型(皮膚スメア陽性か、皮疹が6個以上)かを判断します(表2)。なおらい菌に対する患者の免疫応答能の差による病型分類(Ridley-Jopling 分類)も用いられています。

-

表1.ハンセン病の診断(日本) (以下の4項目を総合して診断する) - 知覚低下を伴う皮疹

- 神経麻痺・肥厚・運動障害

- らい菌検出

- 病理組織所見

表2.ハンセン病の病型分類

ハンセン病の病型(詳細)

らい菌の数、皮疹の性状や数、知覚障害、神経肥厚、運動障害、病理組織所見などで患者間に多様性がみられますが、これはらい菌に対する生体の免疫能の差で、病型として分類されています。発症初期のI群、その後治癒するか、または進展してらい菌に対し免疫能が高いTT型、全く反応しないLL型、それらの中間のB群(BT型、BB型、BL型に細分する)に進展していきます(Ridley‐Jopling 分類)(図19)。

またTT型などは検査でらい菌を検出しにくいので少菌型(paucibacillary:PB)、LL型などはらい菌を検出できるので多菌型(multibacillary:MB)とも分類されます。このPBとMBの分類は治療法の選択にも応用されています。

治療

外来で、WHOの推奨する抗ハンセン病薬{リファンピシン(RFP)、ジアフェニルスルホン(DDS)、クロファジミン(CLF、色素系抗菌薬)の3薬物}を用いた多剤併用療法(MDT)を原則にし、6ヶ月(少菌型)から1~3年間(多菌型)内服を行います。日本ではMDTを一部修飾して内服薬を追加、治療期間を延長するなどしています(表3)注:。内服終了すると治癒と判定します。治療の前・中・後に急性の反応が出現する場合があります(らい反応)(図20)。反応は皮疹の増悪とともに、神経の炎症が強度に出現し、ステロイド内服などが必要です。

注:日本で保険適応になっている抗ハンセン病剤はRFP、DDS、CLFの他オフロキサシン(OFLX)の4剤です。

表3.ハンセン病の治療(WHO-MDTの原法とは異なり、日本の実状に合わせてある)

| 成 人 |

毎日

|

DDS 100 mg(分2、食直後) CLF 50 mg1(分1、食直後) |

|---|---|---|

|

月1回

|

RFP 600 mg (朝食前) CLF 300 mg(分3、食直後) |

|

| 小児 (10~14歳) |

毎日

|

DDS 50 mg(分1、食直後) CLF 50mg2(分1、食直後) |

|

月1回

|

RFP 450 mg (朝食前) CLF 150mg(分3、食直後) |

|

| 治療期間 | MB(多菌型):1~3年間 PB(小菌型):6ヶ月 |

- MBにおいては12ヶ月では不十分との意見があり、内服終了時に継続するかを判断する。

- 1:CLF 300mgを飲む日は飲まない

- 2:CLF 150mgを飲む日は飲まない。

- CLF:クロファジミン、DDS:ジアフェニルスルホン、RFP:リファンピシン

図20.らい反応(らい性結節性紅斑、ENL)発熱、圧痛を伴う軽度隆起性の紅斑が出没する。

生活指導の要点

早期診断、早期治療を心がけ、後遺症を残さないようにすることが重要です。ハンセン病は治癒する病気ですが、治療終了後も皮疹の再燃、らい反応、神経障害などのフォローのため定期的に通院していただきます。外来の消毒は一般細菌と同様です。

後遺症

図21.後遺症(小指、早期に受診すると、後遺症起こさないか、この程度ですむ)

有効な抗ハンセン病薬で治療を行われていなかった時代には、四肢や顔面などに変形などがおこりました。現在では、早期発見、早期治療によって後遺症を残すことは稀になっています。(図21)

日本の患者数は

最近の新規患者数は、毎年、日本人は数名、在日外国人も数名です(図22)。日本人新規患者の減少は著しく、年齢層は70歳以上がほとんどで、乳幼児期の感染によるものです。一方、在日外国人患者についてはブラジルやフィリピンなどからの方々が目立ちます。なお、全国14のハンセン病療養所には約720名の入所者がいます。ほとんどの入所者は治癒していますが、後遺症や高齢化などのため引き続き療養所に入所しています。

図22. ハンセン病新規患者数 1993~2023年(2024年4月1日現在)

| 日本人 | 外国人 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 合計 | 女子 | 男子 | 年 | 男子 | 女子 | 合計 |

| 8 | 1 | 7 | 1993年 | 9 | 1 | 10 |

| 9 | 7 | 2 | 1994年 | 4 | 2 | 6 |

| 8 | 3 | 5 | 1995年 | 9 | 1 | 10 |

| 6 | 2 | 4 | 1996年 | 14 | 4 | 18 |

| 6 | 3 | 3 | 1997年 | 6 | 2 | 8 |

| 5 | 2 | 3 | 1998年 | 2 | 3 | 5 |

| 8 | 2 | 6 | 1999年 | 7 | 4 | 11 |

| 6 | 4 | 2 | 2000年 | 5 | 3 | 8 |

| 5 | 2 | 3 | 2001年 | 5 | 3 | 8 |

| 7 | 3 | 4 | 2002年 | 6 | 3 | 9 |

| 1 | 0 | 1 | 2003年 | 6 | 1 | 7 |

| 4 | 2 | 2 | 2004年 | 7 | 1 | 8 |

| 0 | 0 | 0 | 2005年 | 5 | 1 | 6 |

| 1 | 0 | 1 | 2006年 | 6 | 0 | 6 |

| 1 | 0 | 1 | 2007年 | 10 | 1 | 11 |

| 3 | 1 | 2 | 2008年 | 1 | 3 | 4 |

| 0 | 0 | 0 | 2009年 | 1 | 1 | 2 |

| 0 | 0 | 0 | 2010年 | 4 | 0 | 4 |

| 2 | 1 | 1 | 2011年 | 2 | 1 | 3 |

| 0 | 0 | 0 | 2012年 | 3 | 0 | 3 |

| 1 | 1 | 0 | 2013年 | 3 | 0 | 3 |

| 1 | 0 | 1 | 2014年 | 1 | 3 | 4 |

| 1 | 0 | 1 | 2015年 | 4 | 2 | 6 |

| 0 | 0 | 0 | 2016年 | 3 | 0 | 3 |

| 1 | 1 | 0 | 2017年 | 1 | 0 | 1 |

| 0 | 0 | 0 | 2018年 | 1 | 2 | 3 |

| 0 | 0 | 0 | 2019年 | 2 | 3 | 5 |

| 1 | 0 | 1 | 2020年 | 1 | 2 | 3 |

| 0 | 0 | 0 | 2021年 | 2 | 0 | 2 |

| 0 | 0 | 0 | 2022年 | 2 | 0 | 2 |

| 0 | 0 | 0 | 2023年 | 3 | 1 | 4 |

世界の状況

新規患者数は年間約17万人(2022年、WHO)です (表4)。主な国の年間の新規ハンセン病患者数は、インドで約10.4万人、ブラジルで約2.0万人、インドネシアで約1.2万人などです。

表4. 2022年の新規患者数が1,000人以上の15カ国(WHO)

|

国 名

|

新患数

|

国 名

|

新患数

|

|---|---|---|---|

| インド | 103,819 | ソマリア | 2,307 |

| ブラジル | 19,635 | ネパール | 2,285 |

| インドネシア | 12,441 | タンザニア | 1,705 |

| コンゴ民主共和国 | 3,720 | マダガスカル | 1,450 |

| バングラデシュ | 2,988 | スリランカ | 1,401 |

| エチオピア | 2,966 | ミャンマー | 1,234 |

| モザンビーク | 2,608 | フィリピン | 1,005 |

| ナイジェリア | 2,393 | 世界合計 | 174,087 |

らい菌とは

らい菌は抗酸菌の仲間で、1873年ハンセン(ノルウェー)によって発見されました。人工培地で培養できず、らい菌の供給はヌードマウスの足底で増殖させています。世代時間は約11日と増殖はかなりゆっくりしています。31℃前後が至適温度のため皮膚を好んで侵します。また末梢神経親和性を有しています。マクロファージ内で増殖するので、病理では肉芽腫やレプローマなどとして観察されます。ヒト以外にも動物(九帯アルマジロ、マンガベイザル等)にも感染しますが、ヒトへの感染はヒト対ヒトが重要です。

研究の進展

らい菌のゲノムDNAの全配列が決定されました。らい菌に対する免疫反応の解明が進んでいます。シュワン細胞とらい菌の接着にかかわる分子の同定も報告され、細胞特異性の解明が進んでいます。耐性菌の早期検出が可能になってきました。新たな治療薬の開発とともに、治療期間を短縮し、らい反応を防ぐ方法の開発が進展しています。世界にはアジアを中心に多数のハンセン病患者がいるので、国際協力の一層の強化が必要です。

ハンセン病研究センターでの仕事の紹介

研究の他、全国の医師からのハンセン病検査(行政検査、前述)、アジアのハンセン病研究者の研修、ハンセン病医学夏期大学講座への協力などです。

ハンセン病研究センターでの研究

らい菌と人間とのかかわりを免疫学や分子生物学など最新の技術を用いて解析しています。また、治療薬の開発、耐性らい菌や末梢神経後遺症の予防の研究など、ハンセン病全般に亘った研究をしています。

ハンセン病医学夏期大学講座

毎夏、医療関係の学生、医療関係者、さらに生物物理などの学生等、ハンセン病に関心の有る方々を対象に実習を取り入れた講座を開催しています。問合せはハンセン病研究センターまたは国立ハンセン病資料館までお願いします。