感染症法に基づくメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(Methicillin-resistant Staphylococcus aureus: MRSA)感染症の届出状況、2018年

公開日:2020年8月05日

国立感染症研究所 感染症疫学センター

2019年12月27日現在

(掲載日:2020年8月5日)

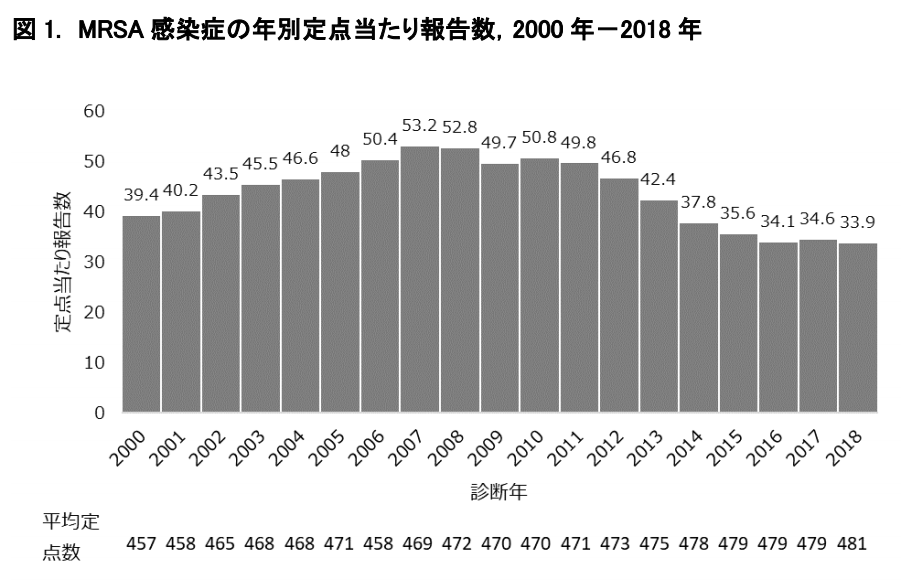

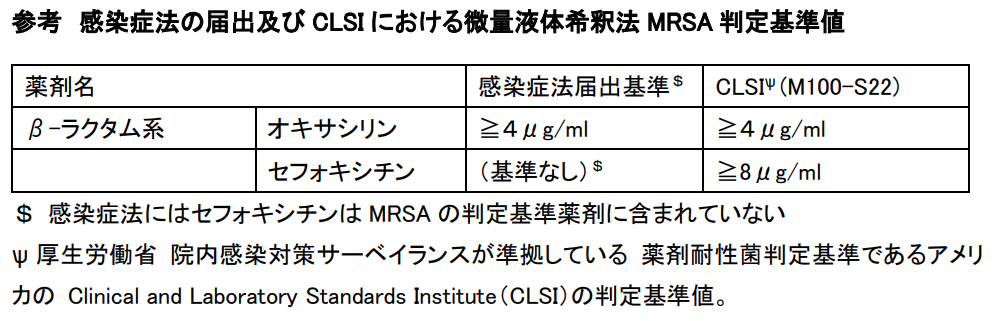

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症(Methicillin-resistant Staphylococcus aureus: MRSA)感染症は、感染症法が施行された1999年4月以降、5類定点把握疾患として基幹定点医療機関(病床数300以上の内科又は外科を標榜する病院、2018年年間平均基幹医療機関数は481)により月毎に届出されている(注意:1)。届出対象は感染症を発症した患者であり、保菌者は対象外である(届出基準、届出票についてはhttps://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-05-41-01.html(外部サイトにリンクします)参照)。なお、感染症法上のMRSA判定基準値は病院でしばしば用いられる基準と異なることがある(文末参考)。2018年は全47都道府県、基幹定点医療機関の約91%にあたる437医療機関からMRSA感染症が報告された。2018年に報告されたMRSA感染症は16,311例であり、定点当たり報告数は33.9であった(図1)。報告のあった医療機関ごとの報告数は中央値が25、最小値1、最大値348であった。

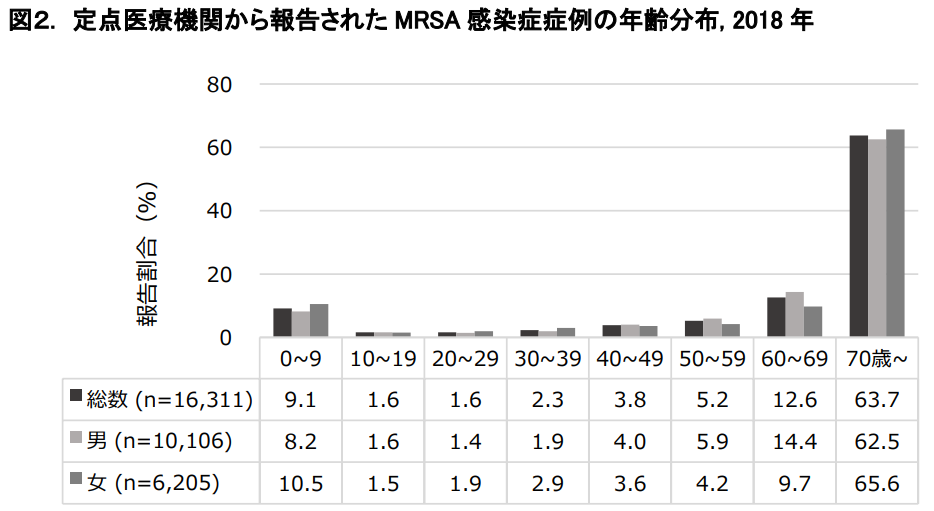

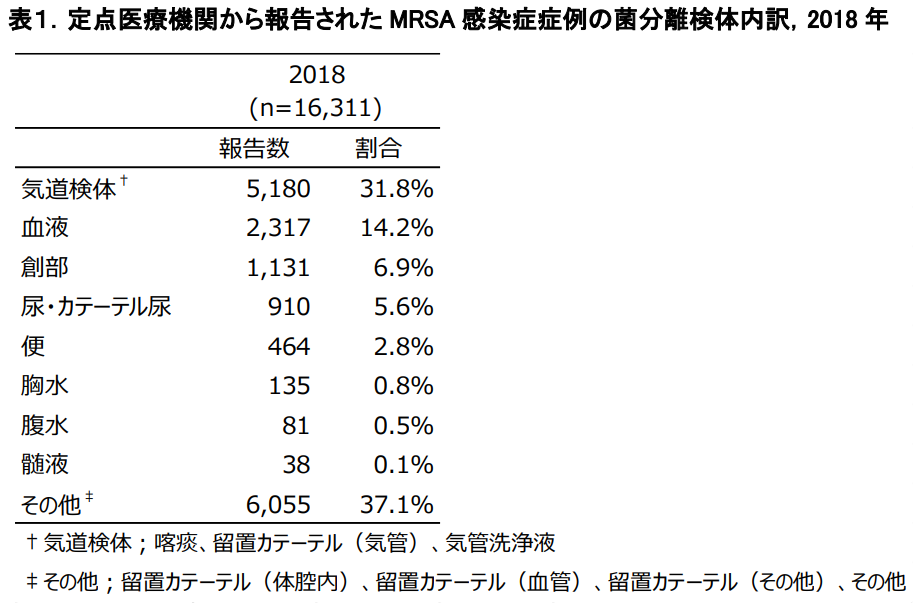

性別は男性が10,106例(62%)で女性より多かった。診断時年齢は70歳以上が6割を超えていた(図2)。分離検体は気道検体が最も多く、次いで血液検体が多かった。(表1)(注意:2)。MRSA感染症の定点当たり報告数は2011年以降減少傾向であったが、2016年頃より概ね横ばいとなっていた。2013年から2017年の報告に比べると、性別や診断時年齢の分布は同様の傾向を示していた。分離検体は、気道検体の割合が減少し、代わりに血液検体の割合が増加していた。

感染症発生動向調査におけるMRSA感染症の定点当たり報告数の減少傾向は今後も注視が重要である。

- (注意:1)1999年4月より施行された「感染症法」では4類感染症として指定され、その後、2003年11月施行の感染症法一部改正により、5類感染症定点把握疾患に変更された。

- (注意:2)検体採取部位:複数部位から検出された場合は、最も重要と考えられる1か所のみが報告される。