淋菌感染症の発生動向、2000年-2020年

国立感染症研究所 実地疫学研究センター

感染症疫学センター

2021年9月現在

(掲載日:2021年9月7日)

Neisseria gonorrhoeaeは男性の尿道炎や女性の子宮頚管炎を起こす主な病原体の一つである。感染症発生動向調査では、地方自治体が定めた国内約1000の性感染症定点医療機関が報告しており、定点医療機関数は2000年以降微増している(2000年887、2019年983)。性感染症定点医療機関では、「症状や所見から淋菌感染症が疑われ、定められた検査方法により診断した」症例を、月毎に集計し、淋菌感染症として報告している。定められた検査方法には、尿道及び性器から採取した材料、眼分泌物及び咽頭拭い液でのN. gonorrhoeaeの検出又はN. gonorrhoeaeの抗原か遺伝子の検出が含まれる。

ここでは、2000年から2020年(2020年は暫定法)における、感染症発生動向調査状の淋菌感染症の報告をまとめた。

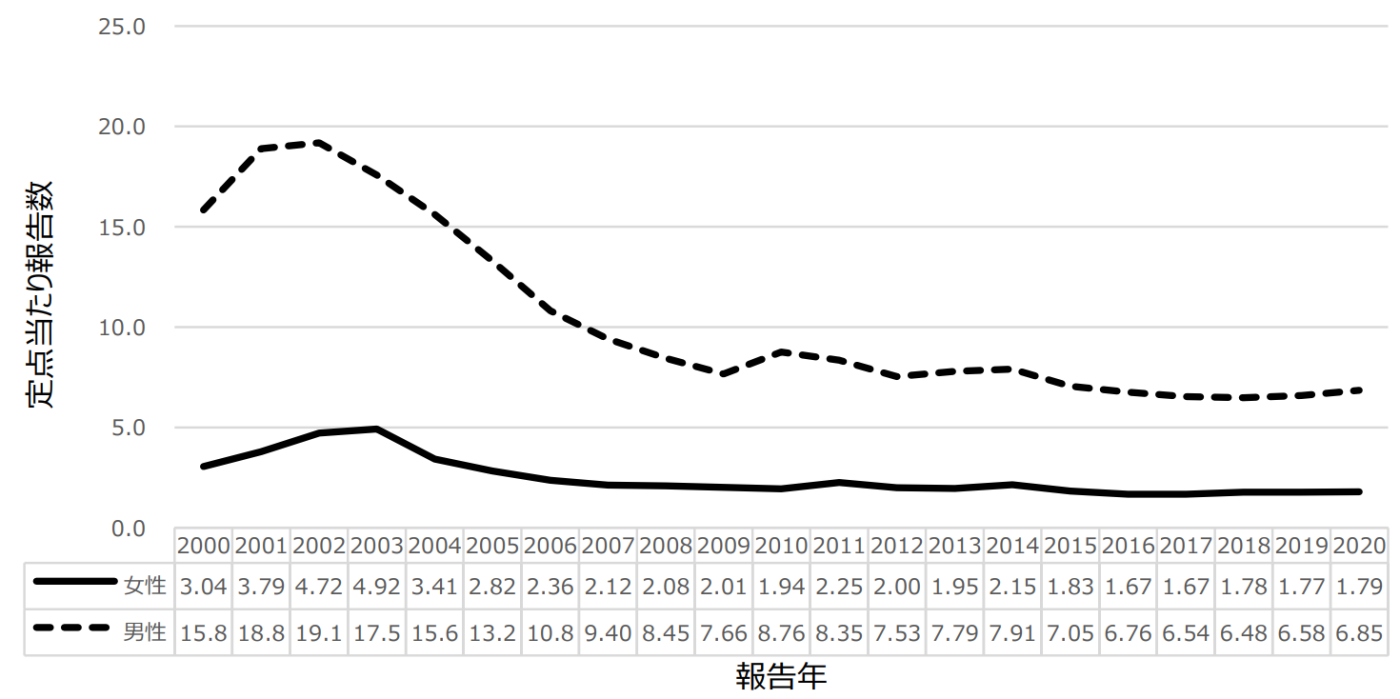

感染症発生動向調査における淋菌感染症の定点当たり報告数は、2002-2003年をピークに減少してきており、2016年以降は男性、女性ともほぼ横ばいである(図1)。

図1.感染症発生動向調査における淋菌感染症定点当たり報告数、2000-2020年

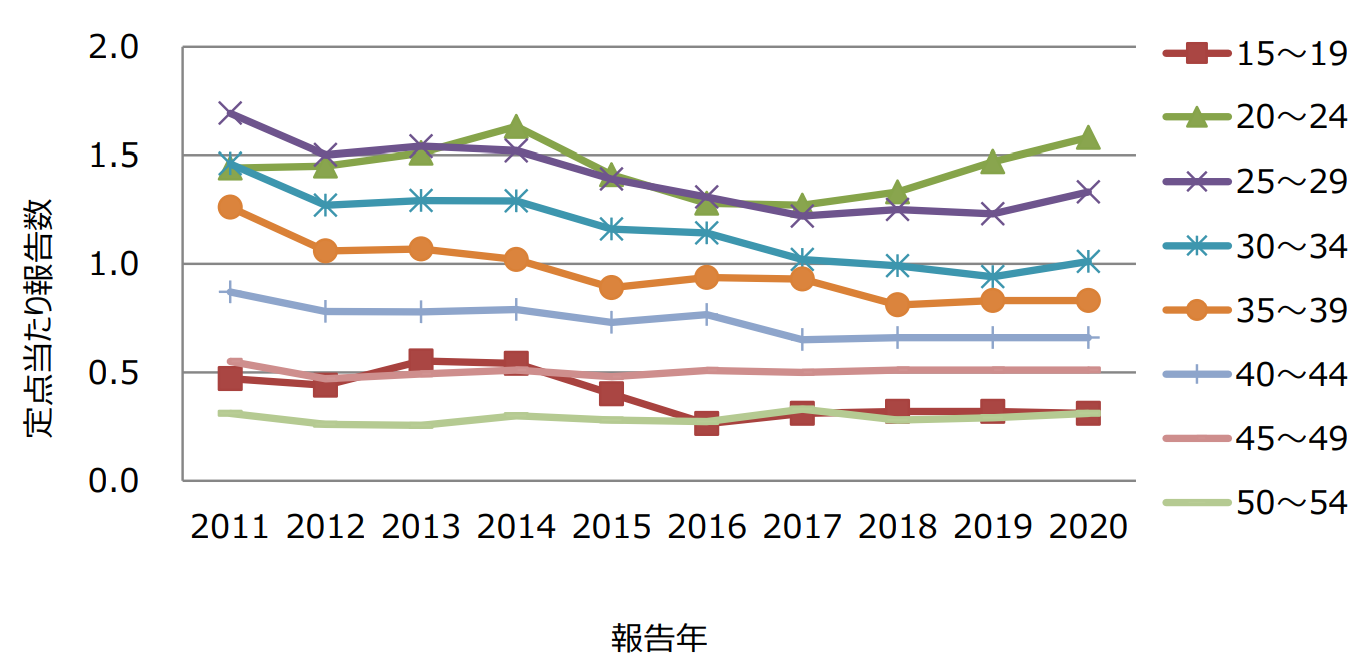

5歳毎の年齢階級別報告数は、男性では2017年以降20代前半が最も多かった(図2)。また、20代-40代前半では2011年以降減少傾向であったが、2018年から20代前半(1.2から1.6、1.3倍)、2019~2020年には20代後半(1.2から1.3、1.1倍)、30代前半(0.9から1.0、1.1倍)で増加してきた。

図2.男性の年齢階級別淋菌感染症定点当たり報告数、15-54歳、2011-2020年

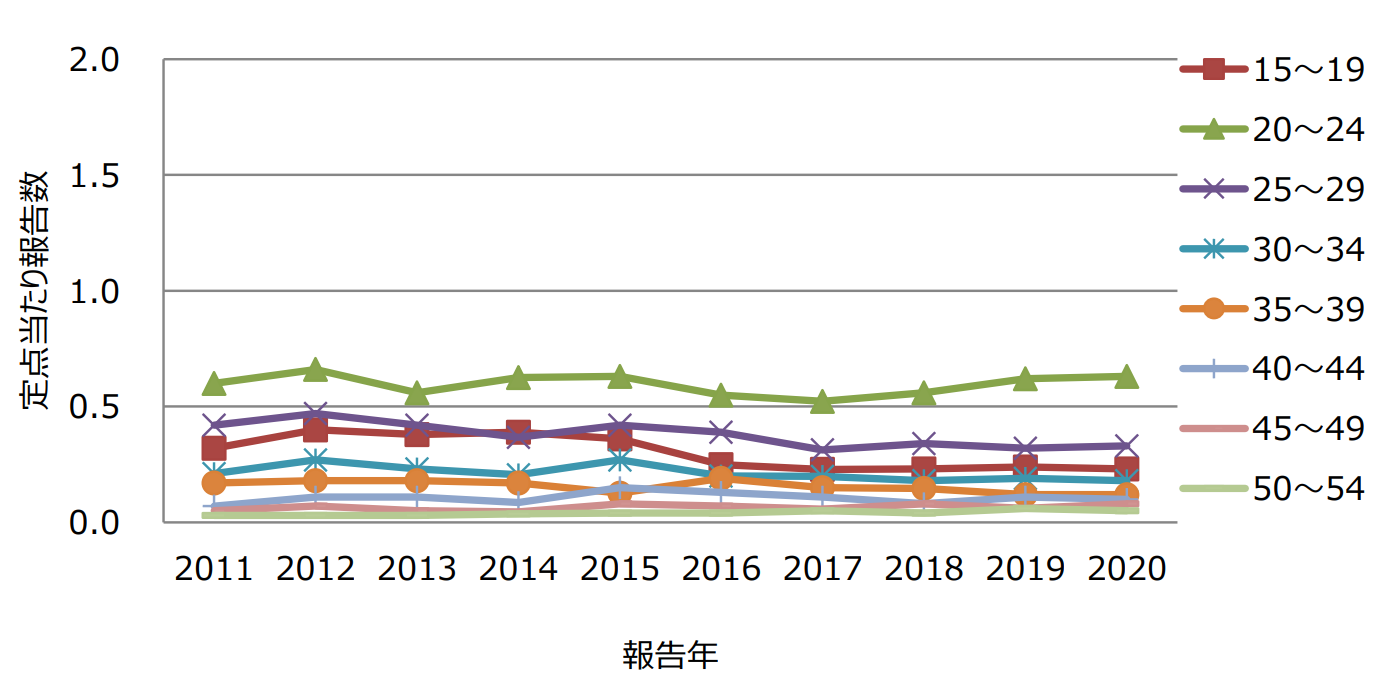

女性の年齢階級別定点当たり報告数は過去10年間、20代前半の定点当たり報告数が最も多かった(図3)。また、多くの年齢階級で横ばいから減少傾向であったが、2017年から20代前半(同0.5から0.6(1.2倍))で増加してきた。

図3.女性の年齢階級別淋菌感染症定点当たり報告数、15-54歳、2011-2020年

国内では若年人口が減少してきていることから、若年者における淋菌感染症の罹患率は、より高齢の人達に比べ、更に増加してきている可能性があることに注意が必要である。

若年者で淋菌感染症が増加してきている可能性を深刻に捉え、性感染症全体に共通な対策として、コンドームの適切な使用を含む若年者への性教育の推進、医療機関での淋菌感染症増加の周知とパートナー健診の推進等の対策を進める事が重要である。