ハンセン病を学びたい方へ

(公開日:2012年1月31日)

1 ハンセン病とは

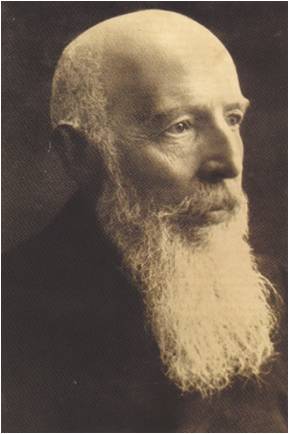

- A:ハンセン病は「らい菌」による感染症です。ハンセン病は結核菌と近縁である病原性抗酸菌「らい菌(Mycobacterium leprae)」の感染により引き起こされる慢性の細菌性感染症です。「らい菌」は1873(明治6)年にノルウェーのアルマウェル・ハンセンにより発見されました。

主として末梢神経と皮膚がおかされ、感染者の免疫反応の差異により多彩な病像を示します。発症により手足などの末梢神経の麻痺や、皮膚などにさまざまな症状が起こります。

図1 アルマウェル・ハンセン

(Armauer Hansen 1841-1912)

らい菌の顕微鏡写真(1000倍)

細長く赤く染まるのがらい菌(らい菌の固まりが見える)

らい菌の電子顕微鏡写真(100000倍)

- B:ハンセン病は感染しにくく、発症もまれです。ハンセン病は「らい菌」が体内に入り(感染)、引き起こされる(発症)病気です。感染源の一つは未治療の患者と考えられていますが、その他の感染源もあると考えられており、発症の要因も未だに明らかになっていません。成人の場合、日常生活の中で感染することはありません。また感染したとしても発症は非常にまれです。現在、開発途上国などで新規患者が発生しますが、衛生環境や栄養状態が非常に悪いところに発生しています。日本ではハンセン病療養所の入所者や社会復帰者は治癒していて感染源になる人は存在しません。

2 ハンセン病は治癒する病気です

ハンセン病は昔から自然治癒もありましたが、治療薬の無い時代には発病すれば治癒することが難しい病気でした。1943年にアメリカ合衆国のカービル療養所(ハンセン病療養所)で「プロミン」の治療効果が報告され、ハンセン病の治療が可能となりました。これは「カービルの奇跡」と呼ばれています。その後、新薬も次々に発見され、薬剤の併用療法(多剤併用療法、multidrug therapy (MDT))なども行われるようになって、早期発見と早期治療により、障害を残すことなく、外来治療で治癒する病気となっています。

プロミン(注射薬)

MDTの薬剤パック(飲み薬) 4週間分

左:多菌型治療用 右:少菌型治療用

3 ハンセン病の徴候

ハンセン病は主に皮膚と神経に症状が現れます。皮膚には斑紋(はんもん)や結節が生じ、末梢神経へのらい菌の感染により、末梢神経麻痺が起こり障害が生じます。治療しない場合は皮膚、神経、四肢、眼などへの障害が起こります。

4 ハンセン病の病型

ハンセン病には、患者の免疫の違いにより異なった病型が存在します。らい菌に対する細胞性免疫の強い人は菌が少なく(少菌型)、局所に症状が限定されますが、弱い人は菌が多くなり(多菌型)、全身性に病変が広がります。

少菌型(膝)

多菌型

多菌型(上腕)

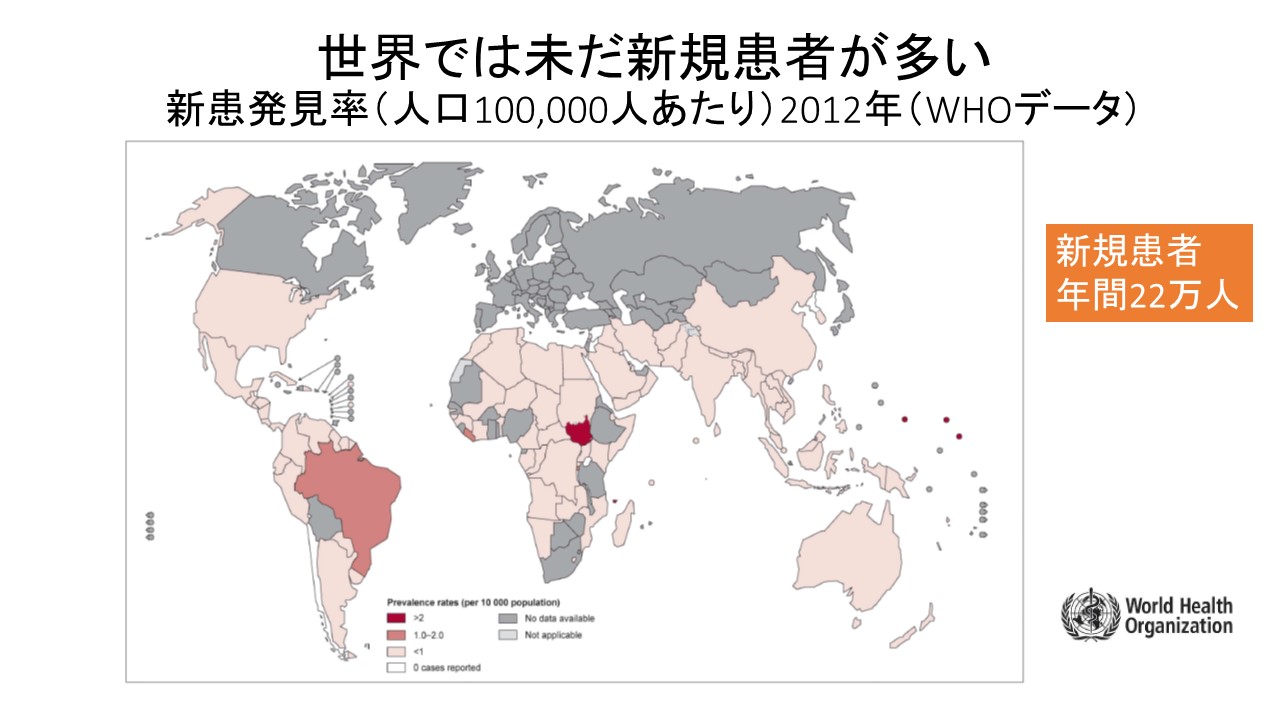

5 世界のハンセン病の現状

世界ではハンセン病は大きな問題です。

ハンセン病に対する化学療法は大きな進歩を遂げましたが、世界では年間約22万人の新規患者が報告されています。その数は少しずつ減少していますが、更なる医学研究や感染症対策が必要となっています。

6 日本での新規患者発生状況

近年、日本国内におけるハンセン病の発生は著しく減少しています。現在、日本で発見される患者のほとんどは東南アジアおよびブラジル出身の在日外国人の方々です。現在、日本人の新規患者は年に1-2名程度で、過去に感染を受け、免疫の低下と共に発症した考えられる高齢者がほとんどです。

7 ハンセン病対策

国立感染症研究所ハンセン病研究センターの役割

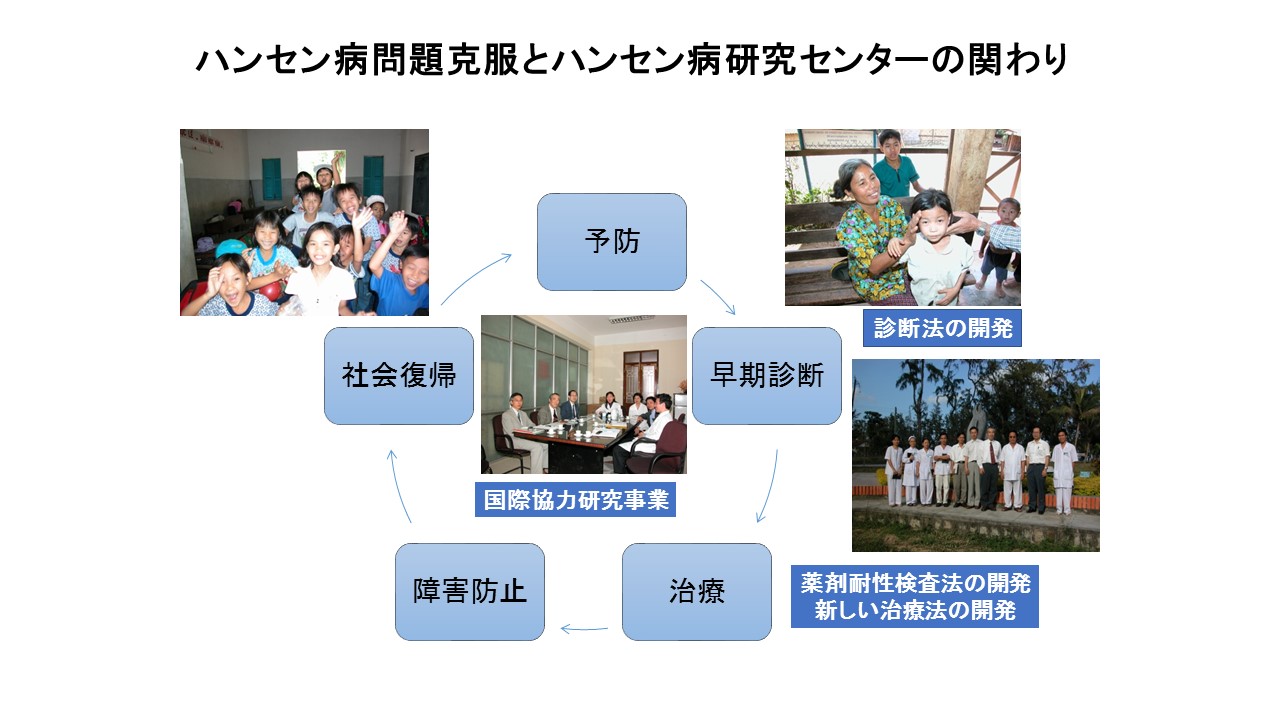

国立感染症研究所ハンセン病研究センターでは日本および世界のハンセン病問題の解決に向けて、予防法の開発、早期診断法の開発、新しい治療薬の開発など多岐にわたる研究を行っています。また、ハンセン病の多い東南アジア、南米などを中心に国際協力研究事業などの国際支援を行っています。また、厚生労働省の研究機関としてハンセン病の診断・検査を行っています(行政検査:ハンセン病研究センターHP内に掲載)。この他、世界でハンセン病対策を担うWHOとの連携も大きな役割となっています。

国立感染症研究所ハンセン病研究センター