ハンセン病 一般の方向け

(公開日:2016年4月01日)

(2023年6月14日 改訂)

「らい」から「ハンセン病」に

「らい」は偏見や差別を生むものとして「ハンセン病」と呼ぶようになりました。病原菌の「らい菌」などごく一部を除いてほとんどが「ハンセン病」と呼びかえられています。

ハンセン病の原因は?

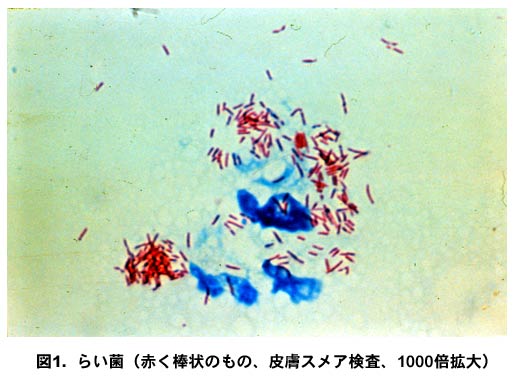

らい菌です。結核菌等と同じ抗酸菌という細菌です。試験管内での培養には成功していません。らい菌増殖には31℃前後が至適温度です。(図1)

どんな病気ですか?

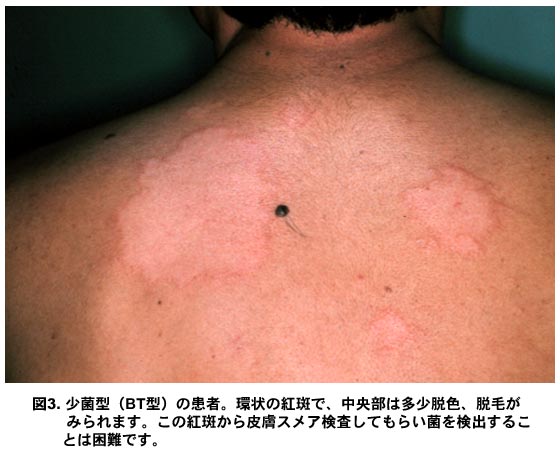

皮膚と末梢神経の病気です。皮膚症状は多彩で、一見しただけで診断することは困難です。皮疹は痒みが無く、知覚(触った感じ、痛み、温度感覚など)の低下などを認め、気づかないうちにケガやヤケドなどを負うこともあります。また運動の障害を伴うこともあります。診断や治療が遅れると、主に指、手、足等に知覚マヒや変形をきたすことがあります(後遺症)。(図2、3、4)

図1.らい菌(赤く棒状のもの、皮膚スメア検査、1000倍拡大)

図2.多菌型(LL型)の患者。浮腫性で光沢のある紅斑で、一部には結節(しこり)もみられます。このしこりの部分から皮膚スメア検査すると図1のように多数の菌を検出できます。

図3.少菌型(BT型)の患者。環状の紅斑で、中央部は多少脱色、脱毛がみられます。この紅斑から皮膚スメア検査しても、らい菌を検出することは困難です。

図4.小指に軽度の変形がみられます。

感染するのですか?

感染し発病することは稀です。乳幼児期に多量かつ頻回にらい菌を口や鼻から吸い込む以外まず発病しません。日本において感染源になる人は殆どいません。もちろん遺伝はしません。

日本にも患者はいるのですか?

います。最近の新規患者数は、毎年約数名(日本人:数名、在日外国人:数名)ですが、らい菌を大量に排出している人はいません。今後患者が増加することはありません。(図5)

| 日本人 | 外国人 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 合計 | 女子 | 男子 | 年 | 男子 | 女子 | 合計 |

| 8 | 1 | 7 | 1993年 | 9 | 1 | 10 |

| 9 | 7 | 2 | 1994年 | 4 | 2 | 6 |

| 8 | 3 | 5 | 1995年 | 9 | 1 | 10 |

| 6 | 2 | 4 | 1996年 | 14 | 4 | 18 |

| 6 | 3 | 3 | 1997年 | 6 | 2 | 8 |

| 5 | 2 | 3 | 1998年 | 2 | 3 | 5 |

| 8 | 2 | 6 | 1999年 | 7 | 4 | 11 |

| 6 | 4 | 2 | 2000年 | 5 | 3 | 8 |

| 5 | 2 | 3 | 2001年 | 5 | 3 | 8 |

| 7 | 3 | 4 | 2002年 | 6 | 3 | 9 |

| 1 | 0 | 1 | 2003年 | 6 | 1 | 7 |

| 4 | 2 | 2 | 2004年 | 7 | 1 | 8 |

| 0 | 0 | 0 | 2005年 | 5 | 1 | 6 |

| 1 | 0 | 1 | 2006年 | 6 | 0 | 6 |

| 1 | 0 | 1 | 2007年 | 10 | 1 | 11 |

| 3 | 1 | 2 | 2008年 | 1 | 3 | 4 |

| 0 | 0 | 0 | 2009年 | 1 | 1 | 2 |

| 0 | 0 | 0 | 2010年 | 4 | 0 | 4 |

| 2 | 1 | 1 | 2011年 | 2 | 1 | 3 |

| 0 | 0 | 0 | 2012年 | 3 | 0 | 3 |

| 1 | 1 | 0 | 2013年 | 3 | 0 | 3 |

| 1 | 0 | 1 | 2014年 | 1 | 3 | 4 |

| 1 | 0 | 1 | 2015年 | 4 | 2 | 6 |

| 0 | 0 | 0 | 2016年 | 3 | 0 | 3 |

| 1 | 1 | 0 | 2017年 | 1 | 0 | 1 |

| 0 | 0 | 0 | 2018年 | 1 | 2 | 3 |

| 0 | 0 | 0 | 2019年 | 2 | 3 | 5 |

| 1 | 0 | 1 | 2020年 | 1 | 2 | 3 |

| 0 | 0 | 0 | 2021年 | 2 | 0 | 2 |

| 0 | 0 | 0 | 2022年 | 2 | 0 | 2 |

| 0 | 0 | 0 | 2023年 | 3 | 1 | 4 |

どこでどうやって診察しているのですか?

皮膚科で診療を受ける人がほとんどです。診断の手順は皮膚症状、神経の所見、らい菌の証明、病理組織学的所見などを総合して決めます。ハンセン病は皮膚症状やらい菌の多寡などから多菌型(皮膚スメア検査注でらい菌陽性か、皮疹が6個以上)と少菌型(皮膚スメア検査で陰性か、皮疹が1~5個)に分類でき、治療法(内服期間)も違ってきます。他の病気と同じように保険診療の適応になっています。

注:皮膚スメア検査

らい菌を見つける検査です。皮膚症状のある部位(痛み感覚が低下している)にメスを刺し、抜いたときにメスに付着した皮膚組織液を染色して、顕微鏡でらい菌を見つける検査です(図1参照)。

治療はどうするのですか

抗菌薬を内服します注。ハンセン病は治る病気ですが、早期診断、早期治療、確実な内服を心がけ、後遺症を残さず耐性菌を作らないようにすることが大事です。らい菌が多い(多菌型)患者には1年から数年、らい菌の少ない(少菌型)患者には6カ月の内服で治癒します。

注:抗菌薬

ハンセン病ではリファンピシン(結核にも使われている)、DDS(スルホン薬)、クロファジミン(色素剤)の3種類の抗菌薬を併用しています。これをWHOでは多剤併用療法(MDT)といっています。この治療を行うと、早期にらい菌はいなくなります。

ハンセン病療養所にはまだ患者さんがいるのですか?

ほとんどいません。ハンセン病は治っています。現在日本には14のハンセン病療養所があり、約810人の元患者さんが生活しています。平均年齢は87.9歳ですが、後遺症による身体障害や加齢も加わって、介護を必要とする人が多くいます。

ハンセン病研究センターではどのような仕事をしているのですか?

研究の他、全国の医師から依頼されるハンセン病検査(行政検査)、アジアのハンセン病研究者の研修、広く医療関係者を対象としたハンセン病医学夏期大学講座への協力などです。

研究では、らい菌と人間とのかかわりを免疫学や分子生物学など最新の技術を用いて解析しています。また、治療薬の開発、耐性らい菌や末梢神経後遺症の予防の研究など、ハンセン病全般に亘った研究をしています。

ハンセン病医学夏期大学講座とは?

毎夏医療関係の学生、医療関係者、さらに理科系などの学生等、ハンセン病に関心の有る方々を対象に実習を取り入れた講座を開催しています。問合せはハンセン病研究センターまたは国立ハンセン病資料館までお願いします。