エボラ出血熱 2002年版

エボラ出血熱はエボラウイルスによる急性熱性疾患であり、ラッサ熱、マールブルグ病、クリミア・コンゴ出血熱とともに、ウイルス性出血熱(Viral Hemorrhagic Fever :VHF)の一疾患である。

最も重要な特徴は、血液や体液との接触によりヒトからヒトへ感染が拡大し、多数の死者を出す流行を起こすことであり、しばしば注目を浴びている。2000年10月にウガンダ北方のグルで流行があったときに日本人専門家が派遣されたことは耳新しい。自然界の宿主が今もって不明なことからも、今後の発生が危惧される。

表1.ウイルス性出血熱と出血を生ずるウイルス病

疫学

エボラ出血熱は現在まで、コートジボアールを除けばアフリカの中央部でのみ発生している。ラッサ熱では自然宿主がマストミスであることがわかっているが、エボラ出血熱の場合は患者の発生があるたびに周辺で生態調査が行われているにもかかわらず、自然宿主の特定には至ってはいない。1995年のキクウイットでの発生の際に、ヒトでの発生が終焉した後、昆虫、ネズミ類、サル類等の血液、組織等5万検体にわたり調査されたが、エボラウイルスのウイルスも遺伝子も抗体も見つかってはいない。ただし、コウモリの一種ではウイルスを接種しても病気を発症しなかったことから、自然宿主ではないかと疑われている。ヒトでの発生に係るエピソードは過去12回ある(表2、図1)。表中の6と9は宿主についてさかのぼった調査と南アフリカに移動したヒトでの発生で、6ではウイルスは分離されてはおらず抗体調査のみ、9では南アフリカの自然界にウイルスが存在していたわけではなく、非流行地への感染者の侵入である。その後、2000年から2001年にはウガンダで、さらに2001年から2002年にはガボンとコンゴ共和国の国境地帯での流行が報告されている。

表2. エボラ出血熱の発生

図1. エボラ出血熱発生の分布

スーダン(1976、1979)

1976年6月末、スーダン南部のヌザラ、マリディを中心に284名が感染し、151名(53%)が死亡した。ヌザラの町の綿工場で倉庫番の男性が発症し、次々と家族、医療関係者等に伝播したもので、さらに独立した2例から家族内、院内感染として感染拡大が生じた。1979年にはヤンピオで5家族34名が発症し、22名が死亡した。

ザイール(現コンゴ民主共和国)(1976、1977、1995)

1976年のスーダンでの発生から2カ月後、北部のヤンブク教会病院を舞台として大発生が起こった。病院とそこに出入りしていた患者と家族、医療関係者の間で感染拡大が生じたものである。初めは、ヤンブク教会学校の教師(44歳男性)がマラリアの疑いで注射を受け、その同じ注射器で他の注射を受けた9人全員が感染し、全員死亡した。それらの患者との接触、医療を通じ伝播が起こった。マスク、手袋、ガウン、注射器等の基本的不足による。約2カ月の間に318名の患者中280名(88%)が死亡した。結局、CDC、WHO、ベルギーのチームが入り、終焉した。スーダンの例もヤンブクの例も、ヒトからヒトへの伝播は急性期の患者との直接接触によるもので、空気感染(airborne)の可能性はないとされている。ヤンブクでは病院のスタッフ17名中13名が発症し、11名が死亡し、病院は閉鎖された。この時の疫学調査は最も密度の濃いもので、ヤンブク、ヤンドンギ等周辺部落の各戸構成員全てが詳細に(感染抗体保有、発症等)調べられた。翌年、近くのタンダラで9歳の女児が発症し死亡したが、"もしや"ということもあり誰も接触せず、他に感染者は生じなかった。それから18年後の1995年、遠く離れたザイール中央部のキクウイットで、町の総合病院を中心に4月初め患者が発生した。244名の死亡者中100名以上は医療関係者であった。この際もガウン、手袋、長靴、注射器等の不足が感染拡大の最大の理由であった。発生の1カ月後に情報が米国に入り、その10日後エボラウイルスによることが判明し、直ちに米、WHO、ベルギー等のチームが入り、6月20日に終焉した。なお、このときに分離されたウイルスは、19年前のヤンブクのそれとほとんど同じ遺伝子配列を示していた。

1994年コートジボアール、1996年ガボン

この2カ所での発生にはいずれもチンパンジーが関与しているが、チンパンジーはヒトと同様終末宿主であり、自然界の宿主ではないとされている。前者は、死亡したチンパンジーの解剖に携わっていたスイス人女性が感染したもので、後者では、森で死亡していたチンパンジーに子供たちが接触し、感染発症したことが発端である。1996年10月のガボンでの発生では、原因・経路は不明である。ヒトの抗体保有調査は発生があったときその周辺でなされてきたが、不顕性感染者が数%(男女とも)いることもわかっている。

2000~2001年ウガンダ

スーダンとの国境に接する北方地域のグルで10月に始まり、南のマシンデイ(27例)や遠く離れたムバララ(5名)でも発生し、計425名の患者と225名の死亡者(53%)を出して過去最大の流行となった。他地域への感染の拡大は、グル地区で行われた葬式に参加した感染者や家族内感染者が国内移動したことによる。死者の清拭や、葬儀の際の死者とのお別れの儀式による血液や体液との接触が感染拡大の原因である。そのため女性感染者が269名(63.3%)を占めたが、患者の平均年齢は27歳で、最低年齢は3日齢、最高齢は72歳であった。また、しばしば問題となる医療従事者の感染は29例であった。この流行時に活躍した現地のマチウス医師は、エボラ出血熱に感染した同僚から感染し、死亡した。この場合、飛沫感染が疑われている。この時のアウトブレイク時では、WHOを主体に全世界から23のチーム、104名の人材が派遣され、国際的な対策チームが組織され対応した。日本人専門家は計5名が参加し、臨床例の対応にあたった(IASR 2001,vol 22,57-59 ;ウガンダにおけるエボラ出血熱の集団発生(2000年8月~2001年1月))。

2001~2002年ガボンとコンゴ共和国

2001年12月にガボンとコンゴ共和国の国境地帯で発生し、2002年4月までにガボンで65例(死亡者数53名)、コンゴで32名(死亡者数20名)の流行があった。致命率は両方で75%になる。

病原体

エボラウイルスはマールブルグウイルスと共にフィロウイルス科(Filoviridae)に属する。短径が80~100nm、長径が700~1,500nmで、U字状、ひも状、ぜんまい状等多形性を示す(図2)が、組織内では棒状を示し、700nm前後のサイズがもっとも感染性が高い。スーダン株とザイール株との間には生物学的にかなり差がある。

たとえば、in vitroでの細胞培養(Vero細胞)で、スーダン株はあまり強い変性を示さないのに対し、ザイール株は急速に細胞を変性・壊死にいたらしめる。また、in vivoでもマウス、サル類での感染性は大きく異なる。ザイール株は極めて強い病原性を示し、速やかに死に至らしめる。病原体は他のVHFウイルスと同様にレベル4に分類されており、ウイルス増殖を伴う作業には最高度安全実験施設(BSL-4あるいはP4)が必要である。フィリピンでカニクイサルが発症したときの原因であるレストン株は、ヒトへの病原性はない。

わが国では国立感染症研究所村山分室にキャビネット式P4施設が19年前に設置されたが、現在まで使用されていない。世界では宇宙服式、キャビネット式を含めて10カ所以上で稼働中である。仏パスツール研究所は2年前より現地での連続的分離作業を行うため、ガボンの現地(密林の)にP4施設をつくり稼働中である。

臨床症状

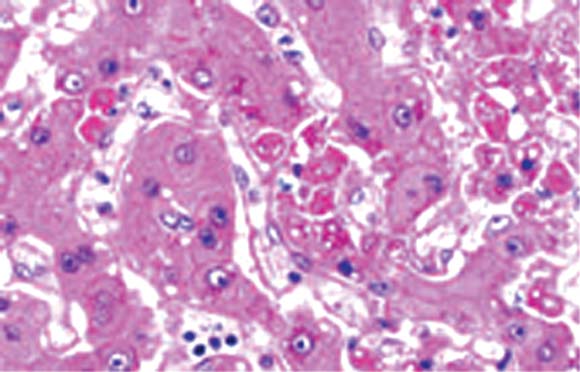

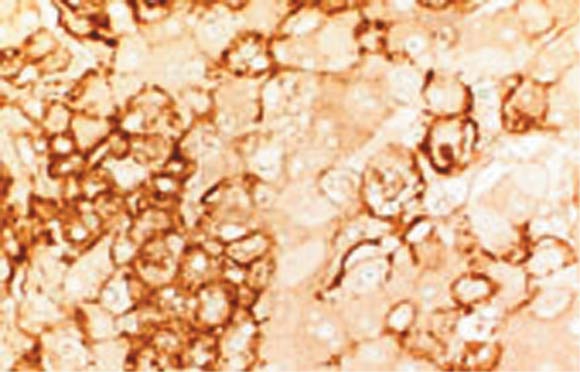

発症は突発的で進行も早い。潜伏期は2~21日で、汚染注射器を通した感染では早く、接触感染では長い。インフルエンザ様症状が進行し、重篤化する。発熱、頭痛が100%に、腹痛、咽頭痛、筋肉痛、胸部痛が80%に、出血(吐血、口腔歯肉、消化管)が70%にみられる。出血は死亡例の大部分でみられる。2000年のウガンダでの流行では上記症状に加えて、衰弱のほか下痢等の消化器症状が目立ち、出血症状は10%以下であった。肝臓でのウイルス増殖(図3)による肝腫脹により、右季肋部の圧痛や叩打痛が特徴的である。症状として“エボラ出血熱に特徴的なもの”はない。

図3.エボラウイルス実験感染サルの肝臓

肝細胞内に好酸性封入体がみられ(左)、免疫組織化学(右)でエボラウイルス抗原が認められる(Drs McCormick JB &Fisher- Hoch SPによる実験感染サル組織を用いて、抗エボラGP抗体でウイルス抗原を検出した)

病原診断

迅速診断としてはウイルスゲノムをRT-PCR法等で検出する。そのほか、血中抗原や抗体をELISA法で検出する。RT-PCR法では血中抗原測定よりも1日早く検出が可能である。抗体検出は免疫蛍光法でも行える。血液、体液等からウイルスを分離するのがもっとも確実であるが、現地では困難である。死亡者では頚部等の小さな皮膚片をパンチ生検し、ホルマリン固定材料で免疫組織化学的にウイルス抗原検出が行われる。国立感染症研究所村山分室の外来性ウイルス室で検査が可能である。

治療・予防

感染予防のためのワクチンはない。治療は対症療法のみである。抗体が検出されるようになると急速に回復に向かう。感染者や検体と接触した人のみに対応すれば十分で、疑い患者の血液等を素手で触れないこと(手袋を必ず使用する)が重要である。空気感染はないとされているが、飛沫感染は否定できない。

感染症法における取り扱い(2012年7月更新)

全数報告対象(1類感染症)であり、診断した医師は直ちに最寄りの保健所に届け出なければならない。

届出基準はこちら(外部サイトにリンクします)

学校保健安全法における取り扱い(2012年3月30日現在)

第1種の感染症に定められており、治癒するまで出席停止とされている。

また、以下の場合も出席停止期間となる。

- 患者のある家に居住する者又はかかっている疑いがある者については、予防処置の施行その他の事情により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。

- 発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間

- 流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間

(国立感染症研究所感染病理部 佐多徹太郎)